アラートループ事件 ロングインタビュー

アラートループ事件 ロングインタビュー

本記事では、いわゆる「アラートループ事件」に関わった当事者の方に詳細なお話を伺いました。今回のインタビューでは、事件の発端から家宅捜索、起訴猶予となり不起訴処分に至る経緯、そしてその後に続く生活の困難や支援の問題などをお伝えします。

事件の発端

── まず、事件の経緯を改めて教えてください。

問題となったプログラムというのは、いわゆる顔文字がボクシングをしているようなジョークスクリプトでした。私はまったく別のサイトで偶然それを見つけました。ただ、そのサイトではスクリプトがうまく反映されていなくて、顔文字が動かずに止まっていました。

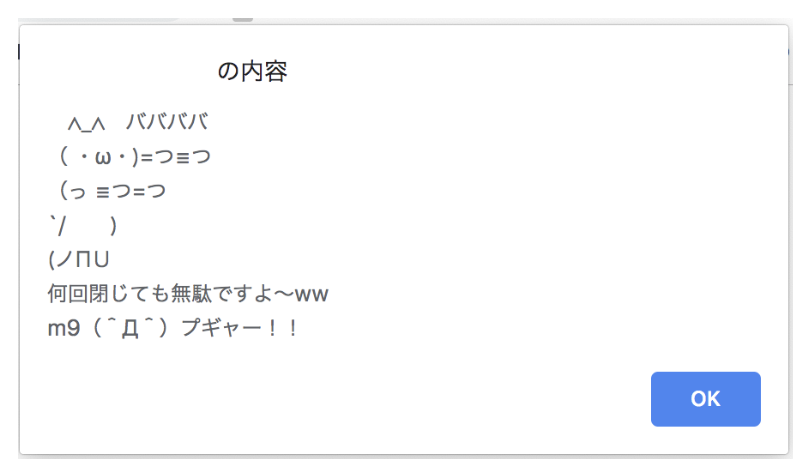

実際のジョークプログラム

「これは昔あったジョークスクリプトと同じ類いのものかな」と思い、興味を持ってURLをコピーしました。エンジニアならコードの文字列を見ただけで大体どんな動作をするか想像がつくことが多いと思いますが、当時の私はそこまで専門的ではなかったので、ただ面白そうだと感じただけでした。

そこで、個人で運営していた掲示板に貼り付けてみたのです。すると、顔文字がボクシングをしているようなアニメーションが画面上で延々と流れました。このアニメーションはパソコンならばブラウザを閉じることで簡単に終了できます。ただ、古い携帯端末(いわゆるガラケー)の場合はフリーズしてしまいます。この場合も端末を閉じるか再起動すると元に戻ります。

昔は、そういった“閉じなければフリーズする”タイプのジョークプログラムは各所で見かけることがありました。ネット文化としては「面白半分で試す」ことも珍しくなかったのですね。私自身も「当時のネット文化ではよくあること」と思って深刻には考えていませんでした。実際、その掲示板は個人運営で大きな影響力もなく、こうしたスクリプトが貼り付けられても特段騒ぎになることはなかったのです。

家宅捜索と逮捕の衝撃

── ところが、その投稿が半年ほど経ってから大きな問題となりました。どのような経緯で警察が動き出したのでしょうか。

まったく思いがけない話ですが、ある朝6時半ごろ、突然警察が5、6人家に来たのです。いわゆる家宅捜索で、私が何をしたのかも分からないまま「掲示板に投稿したURLが問題だ」という説明を受けました。

彼らは当時使っていた携帯電話と、以前使っていた端末の2台を押収していきました。パソコンもあったのですが、子供が使っていたためか、そのときは押収されませんでした。私が警察に「どの法律に違反しているのか」「URLを広めたことが犯罪なのか」と尋ねても、「こういうスクリプトを使った行為が問題だ」と曖昧な返答しか得られず、私の行為がとにかく悪いという決めつけで操作されました。

事件が報道されるまでと支援の広がり

── その後、メディアにも取り上げられ、インターネット上でも騒動になりました。支援の声が上がったのはいつ頃からでしょうか。

それも突然でした。事件の報道が出た直後くらいから、いろいろなネットユーザーが状況を知ってくれて、「どうなっているんだ」「あまりにひどいのではないか」と声を上げ始めてくれたのです。

一番最初にアクションを起こしてくれたのは、私が把握している限りでは空色即是さんでした。記事を書いて上げてくださり、私が当事者だということをコメントで名乗ったところ、さらにとつげき東北さん、加藤公一さん、高木浩光さんといった著名な方々も関心を示してくれて、一気に支援の輪が広がっていきました。

結果的に、ネット上の有志の方々やエンジニアコミュニティの支えで、弁護士を雇うことができました。組織としては、日本ハッカー協会からサポートを受けられました。私ひとりでは絶対に立ち向かえなかったと思います。

── 弁護士をつけてから、どのように話は進んでいったのでしょうか。

最終的に、裁判にはならず起訴猶予という形になりました。つまり不起訴処分です。ただ、そこに至るまでの取り調べや警察の対応で受けた精神的負担は非常に大きかったです。

逮捕の影響と健康被害

── 逮捕や家宅捜索がもたらした精神的な負担は計り知れないと思いますが、その後の生活にはどんな影響がありましたか。

一言でいうと、生活が一変しました。職場では「犯罪者」として見られ、肩身が狭くなる一方で、ストレスで体調を崩し始めました。

私の場合、特に大きかったのは一型糖尿病を発症してしまったことでした。医師からは「膵臓が壊れてインスリンが分泌されなくなっている。原因は親からの遺伝か、相当なストレスにさらされた可能性が高い」と言われました。親に糖尿病の既往がなかったので、事件を機に極度のストレスがかかったことが原因だと考えざるを得ませんでした。

── 事件以前は健康状態に問題はなかったのですか。

まったくありませんでした。むしろ、逮捕されるまで普通に仕事をして、家族と過ごしていただけです。しかし、警察の家宅捜索や取り調べ、報道で「悪者扱い」される日々が続くにつれ、食生活も乱れ、メンタル的にも追い詰められていきました。

経済的な困窮

── 事件後、経済的にも厳しい状況に陥ったとのことですが、具体的にどんな問題がありましたか。

まず、職場には居づらくなって辞めざるを得ませんでした。すると安定した収入がなくなるので、生活費をどう捻出するかが大問題になります。以前は支援を募るようなこともしていましたが、それだけでは十分ではありませんでした。

また、固定資産税の支払いが滞りそうになり、自宅や車が差し押さえ寸前になったこともあります。さらに、糖尿病の治療にはお金がかかりますし、仕事を続けられないことで生活面で不安が増えました。蓄えも底を突きかけて、知人に助けを求めたり、細々とした仕事を続けたり。そういう苦しい状態が続いています。

事件後、私に対する支援の呼びかけで集まったお金は、弁護士費用に充てられましたが、それ以降は生活について組織的な支援はなく生活は困窮しています。

後を絶たない苦境

── 事件は起訴猶予という形で終わりましたが、その後も生活の苦境は続いているのですね。

はい。事件が原因で精神的にも参ってしまい、さらに高血糖や記憶障害まで抱えるようになって、フルタイムで働ける状態ではなくなりました。一時的に助けてくださる方がいても、その支援が途切れがちで、食事にも困ることがあります。

かつては「ビスケット」というサービスを利用したこともあるのですが、それも長期的に安定して支えてもらえるわけではありませんでした。医療費や日々の生活費をどう工面するかという問題は、今も続いています。Xのフォロワーさんに支援を求めるなどが度々になりご迷惑ばかりかけてしまったことを反省しています。

ネット社会に必要なサポート体制

── 同じような事件を繰り返さないために、どんなことが必要だとお考えでしょうか。

まず、ネットユーザーが安心して相談できる窓口を設けることが重要だと思います。今回のように、投稿したものが法律に抵触する可能性があるとか、警察が動いてくるとか、そうした事態になることを誰も想定していませんでした。でも実際は、ちょっとしたジョークプログラムでも、状況次第で大きなトラブルになりうるわけです。

法的な問題や技術的な問題をすぐに相談できる専門家やコミュニティがあれば、私のように「なぜ逮捕されるのか分からないままに家宅捜索を受ける」というケースを減らせるかもしれません。

正しい情報を伝えることの大切さ

── 報道の仕方やネット上の情報拡散によって、誤解が生まれることも多かったのではないでしょうか。

本当にそう思います。私の事件も、いろいろなところで誤解が広まりました。単に「ブラウザを閉じるまで継続するジョークスクリプトを貼り付けただけ」という事実が、いつの間にか「悪質なウイルスを仕込んだ」という話にされていたり、私自身の人格や経歴を批判するデマが流れたりもしました。

だからこそ、正しい情報を出し続けることが必要だと思っています。メディア報道に任せっきりでは、事実が歪んだりセンセーショナルに偏ったりすることがあるので、自分の言葉でしっかり伝えていきたいです。

読者へのメッセージ

── 最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。

この事件を振り返ると、私のような普通のネットユーザーが、ジョークプログラムを貼っただけで逮捕されうるという事実に驚かれるかもしれません。しかし、これは当時の法律や捜査のあり方、そしてネット文化の変遷が複雑に絡み合った結果でもあります。

私自身、事件が起きるまでは「まさかこんなことで捜査対象になるなんて」と思っていたし、逮捕や家宅捜索が与えるストレスがここまで大きいとは想像していませんでした。そして、そのストレスが原因で一型糖尿病や記憶障害を発症し、生活全般が立ち行かなくなるほど追い詰められるとは思いもしなかったです。

だからこそ、ネットを利用するすべての人に、「万が一トラブルになったときに相談できる場所や人を確保しておく」ことの大切さを伝えたいんです。法律に詳しい人や、技術的に知識のあるエンジニアのコミュニティが近くにいるだけでも、結果は違っていたかもしれません。

そして、もし同じような被害を受ける人が出てしまった場合には、今度は私が発信者となって情報を共有し、サポートの場をつないでいきたいと思っています。私が経験したことを「無駄なことだった」と終わらせないためにも、今後も情報発信を続けていきたいです。

── 本日は貴重なお話をありがとうございました。

以上が、アラートループ事件の当事者の方へのロングインタビューです。ジョークプログラムがきっかけとなった事件の背景と、その後の人生を大きく変えてしまうほどの影響について、改めて考えさせられる内容でした。今後、このような事件を未然に防ぐためにも、法的・技術的に相談できる窓口や、正しい情報を伝え続ける仕組みづくりが求められているのは間違いありません。